土木施工システム工学

道路・鉄道・空港や河川堤防といった土木構造物の多くは,盛土や切土によって造成された地盤構造物です。また,地盤は橋や建築物を支持する基礎としての役割も有しています。このような,社会インフラとしての地盤を創造・保全・維持管理していくため,地盤挙動を把握・予測する技術開発などの基礎的研究から,社会インフラ施工時の地盤の安定性や災害時の地盤構造物の粘り強さの評価などの応用研究を行っています。

研究室ウェブサイト

http://www.kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp/

教員

岸田 潔 ( Kiyoshi KISHIDA )

教授(工学研究科)

研究テーマ

不連続性岩盤の力学および水理学特性の解明とモデルの構築。岩盤不連続面の強度回復とヒーリング現象の解明。岩盤の熱-水-力学-化学連成問題。地盤内多相流移流・拡散シミュレータの開発。トンネル掘削における土圧の評価。プレキャストアーチカルバートの力学挙動の解明と実施工へ適用。

連絡先

桂キャンパス C1-2 3階335号室

TEL: 075-383-3229

FAX: 075-383-3436

E-mail: kishida.kiyoshi.3r![]() kyoto-u.ac.jp

kyoto-u.ac.jp

澤村 康生( Yasuo SAWAMURA )

准教授(工学研究科)

研究テーマ

様々な構造物を対象として,地盤と構造物間の複雑な相互作用を解明し,その力学挙動を明らかにすることを目的に研究を行っています.1)ヒンジ式プレキャストアーチカルバートの耐震性評価,2)施工性・耐震性に優れた補強土壁工法の開発,3)杭基礎一体型鋼管集成橋脚の地震応答特性,などについて検討を行っています.

連絡先

桂キャンパス C1-2 3階336号室

TEL: 075-383-3230

FAX: 075-383-3436

E-mail: sawamura.yasuo.6c![]() kyoto-u.ac.jp

kyoto-u.ac.jp

研究テーマ

連絡先

桂キャンパス C1-2

TEL:

FAX:

E-mail:

研究テーマ・開発紹介

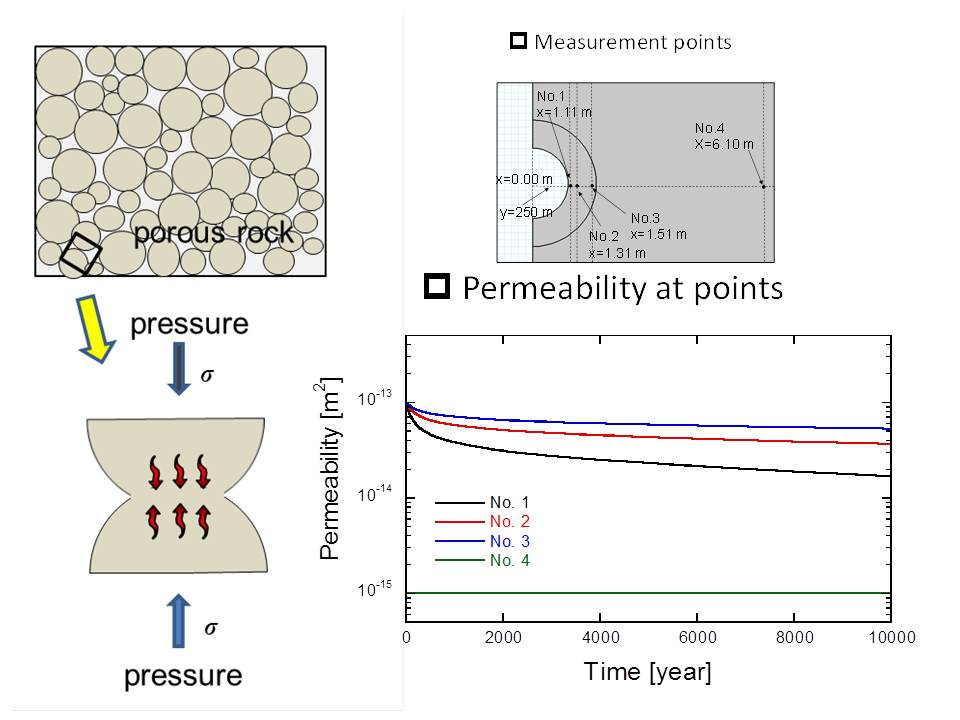

エネルギー生成後の副産物処理に関する先端的アプローチ

高レベル放射性廃棄物地層処分,岩盤内への二酸化炭素貯留処理問題等,エネルギー生成後の副産物を安全にかつ安定的に地下貯留・固定するには,地盤・岩盤力学,水理学,熱力学,地球化学等,複合的な分野の知見の統合が必要です.本講座では,先端的な基礎実験・研究を通じて,不連続面を含む岩盤の力学・水理学的特性の解明を行います.また,これらの基礎実験・研究より,熱・水理学・力学・化学(THMC)連成を考慮に入れたモデルの構築およびその数値シミュレータの構築を目指します.

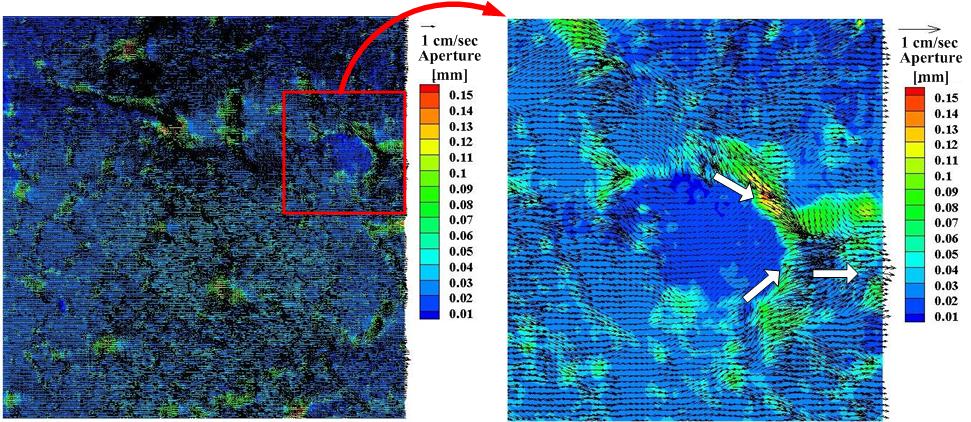

Fig.1 Distribution of flow vectors on aperture contour map and enlarged view

不連続性岩盤の力学的・水理学的挙動

トンネル・地下空洞の掘削問題,大型構造物岩盤基礎の安定問題,斜面安定を検討する場合,岩盤の力学的・水理学的挙動を支配するのは,岩盤不連続面の力学的・水理学的挙動です.本研究室では,岩盤の単一不連続面の力学挙動および水理学的挙動の実験的検討を行い,そのモデル化を目指します.

Fig.2 Distribution of flow vectors on aperture contour map and enlarged view

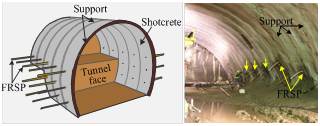

トンネル・地下空洞の設計・施工・維持管理問題

トンネル,地下空間は,新しい空間の創出である.中央新幹線建設工事,都市部での交通ネットワークの多重化に伴う高速道路や鉄道の地下化においては,設計・施工上の様々な問題をクリアーしなければならいない.

大土被り・大深度地下では,地質構造の予知,地下水への対応がカギとなる.また,小土被りトンネル施工では,最適な対策工法の選択,近接構造物への影響を配慮して実施しなければならない.

これらの課題に対して,模型実験や数値解析を通じて検討を行う.

Fig.3 A Example to FRSP method on the excavation of shallow overburden tunnel

カルバートを含む盛土の動的安定性

景観性・施工性に優れた分割式プレキャストアーチカルバートの普及をめざし,その耐震性の検討を模型実験及び数値解析により実施する.また,これらの研究結果と原位置での計測結果と併せて設計規範の構築を目指す.

Fig.4 View of multi-type pre-cast arch culvert