耐震基礎

1995年、阪神・淡路大震災という戦後最大となる地震災害を私たちは経験しました。将来起きるとされる南海・東南海地震に向けて地震活動期に入ったと言われる西日本では、今後もこのような強い揺れをともなう地震が発生することを否定することはできません。地震災害から人的・経済的な被害を軽減するためには、「なぜ被害が発生したのか?」といった被災原因の分析や、地震が発生してから構造物が被害を受けるまでの幅広いプロセスを理解した上で合理的な対策を講じることが必要です。

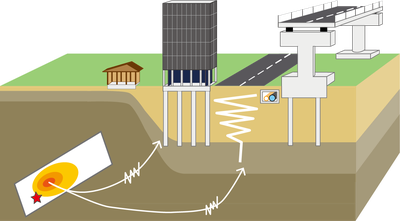

本研究室では、地震災害における構造物の被害メカニズムを理解するために地震の発生から構造物の応答までの幅広い領域を対象とした研究を行い、さらに耐震化技術へ応用する技術についての研究を行っています。

教員

後藤 浩之 ( Hiroyuki GOTO )

教授(防災研究所)

研究テーマ

インフラ施設や土木構造物の地震時性能を合理的に向上させることを目指し,土木地震工学を中心に地震学,地盤工学,応用力学等の学問分野を融合して,地震災害現象の解明と地震災害社会における問題解決を指向した研究を進めています.

連絡先

宇治キャンパス本館 E-420D

E-mail: goto.hiroyuki.3z![]() kyoto-u.ac.jp

kyoto-u.ac.jp

研究テーマ・開発紹介

被害地震における複雑な地震動の生成要因に関する研究

被害地震における複雑な強い地震動の生成メカニズムを理解することは,構造物の設計やハザード評価等において,地震動のどのような特徴を普遍的な性質として考慮すべきかを論じるためにも重要です.このため,地震動の性質に関する研究を,地震が発生してから地中を波が伝播して足元の地盤を揺らすまでの物理的なプロセスを丁寧に考慮しながら進めています.

土木構造物の地震時破壊メカニズムに関する研究

土木構造物には盛土のように地盤材料を積極的に活用した構造形式があり,このような構造物の地震時破壊メカニズムを議論するためには地盤材料の動的な変形特性を把握することが重要です.また液状化のように地震動の影響を受けて地盤は大きく変形するため,地中に敷設された構造物の地震時性能を論じる上でも地盤の動的な変形特性は重要です.このような地盤の動的な変形特性に着目した,土木構造物の地震時破壊メカニズムに関する研究を進めています.

次世代の地震リスク・ハザード評価に関する研究

地域の地震リスク・ハザードを的確に把握するためには,地域の地震動特性がどのように異なるか,また街そのものがどのような特徴を持つかを丁寧に論じることが必要である.稠密なデータを収集し,機械学習等の次世代技術を活用しながら,迅速にかつ精度の高い次世代の地震リスク・ハザード評価に関する研究を進めている.