地震ライフライン工学

当研究室では,地震による構造物の被害最小化を目指し,振動モニタリング・数値解析・実験を組み合わせた研究を行っています.ライフラインや橋梁,歴史的建造物などの多様な社会基盤構造物を対象に,振動特性の把握や地震時挙動の再現を通して,地震時における構造物の安全性評価と有効な耐震性向上策の提案を行っています.また,国内外の地震で被災した構造物の調査・数値解析を通して,地震被災メカニズム分析し,被害の原因解明と今後の対策の検討・提案を行っています.さらに,振動特性から構造物の健全度を評価する構造ヘルスモニタリング手法に関する研究も進めており,維持管理に役立つ実務的な技術の開発にも取り組んでいます.

教員

古川 愛子 ( Aiko FURUKAWA )

教授(工学研究科)

研究テーマ

構造物の破壊挙動解析に基づく耐震限界性能の把握とその対策工法の開発を目指して、地震時における構造物の弾性挙動から崩壊までの、破壊挙動の一連のプロセスを3次元で再現できる新しい数値解析手法の開発に取り組んでいます。また、振動モニタリングによって構造物の健全度を評価するための理論・ツールの開発などにも取り組んでいます。

連絡先

桂キャンパス C1棟 1階 136号室

TEL: 075-383-3250

FAX: 075-383-3253

E-mail: furukawa.aiko.3w![]() kyoto-u.ac.jp

kyoto-u.ac.jp

研究テーマ・開発紹介

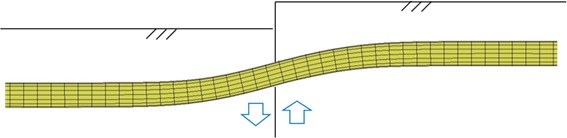

ライフライン施設の地震時安全性向上のための研究

道路,鉄道,上下水道,ガス,電気,通信などのライフライン施設が地震時に機能を損なうことなく機能するための技術開発は,安全・安心な社会実現のために必要不可欠です.本研究室では,ライフライン施設の地震時安全性向上に貢献することを目的として,新しい構造形式の有効性検証など,主に数値解析を通じた研究に取り組んでいます.

図-1 断層を跨ぐ埋設管の数値解析

地震から歴史的建造物を守るための研究

歴史的建造物を地震から守り,後世に伝えるため,構造物の破壊挙動を3次元で再現できる新しい解析手法を開発し,歴史的建造物の地震時安全性評価,地震被災メカニズムの解明に取り組んでいます.文化財建造物の復旧では,文化財としての価値を損ねないために「原形復旧」が原則とされていますが,構造的な弱点があって被災したのであれば,根本的な対策を取らない限り同じ被災を繰り返す心配があります.そこで,文化財としての価値を損ねない耐震対策についても検討を行っています.

図-2 石造アーチ橋(通潤橋)とその数値解析モデル,振動台実験結果の一例

振動計測に基づく構造物の健全度評価手法の開発

地震では非常に多くの構造物が様々なレベルの被害を受けます.また,構造物は年々老朽化し,微小な損傷が累積されていきます.そのため,次の大地震での悲劇的な惨事を避けるためには,既存構造物の健全度を評価し,適切な対策をすすめておくことが不可欠です.本研究室では,構造物の振動をモニタリングし,振動特性から構造物の健全度を評価する手法の理論開発を行い,実験や観測を通じて手法の検証・高精度化に取り組んでいます.

図-3 振動計測による斜張橋ケーブルの張力・曲げ剛性の推定